2024年6月3日、特許庁により商標「FUTABAYA」に関する審判事件(不服2024-013760)において、請求不成立との審決が下されました。

本記事では、この拒絶審決の詳細と、商標の類否判断、指定役務の類似性、そして請求人の主張が退けられた理由について、弁理士の視点から詳しく解説します。

審判の概要と商標の構成

本件は、二葉屋株式会社が出願した商標(商願2023-119669)が拒絶査定されたことに対し、不服審判が請求された事件です。請求人は、審査段階で意見書と手続補正書を提出しましたが、最終的に審決により請求は成り立たないと判断されました。

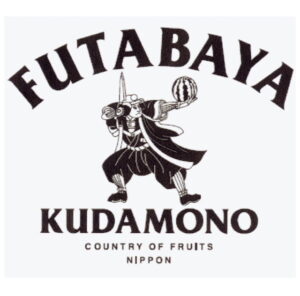

本願商標は以下の要素を含む複合商標です:

- 「FUTABAYA」:円弧状に配された大きな欧文字

- スイカを持つ武士風の人物の図

- 「KUDAMONO」

- 「COUNTRY OF FRUITS」「NIPPON」(上下二段の小さな欧文字)

これらの構成要素からなる商標は、第35類に属する「野菜・果物・菓子・飲料等の小売・卸売に関する役務」に係るものです。

審決で問題とされたポイント

商標法第4条第1項第11号への該当

審決では、本願商標が既に登録されている商標(登録第5209272号)と類似しており、指定役務も重複または類似していることから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断されました。

引用商標の構成

引用商標は以下のような構成となっています:

- 緑の四角形の中に「FUTABAYA」の欧文字(白抜き)

- 二枚の葉、ハート型の図形、横しま模様

- 下部に片仮名で「フタバヤ」

この商標も同じく第35類の各種小売・卸売役務が指定されています。

類否判断の分析

審判では、両商標における「FUTABAYA」という欧文字部分が視覚的に独立して認識され得ること、称呼が共通であることから、以下のように判断されました。

- 外観:両商標とも「FUTABAYA」を同じ綴り、大文字、似た字体で表示しており外観が類似。

- 称呼:いずれも「フタバヤ」と読まれ、称呼が一致。

- 観念:特定の意味を有さず比較できないが、他の要素と併せた総合判断で類似とされた。

このように、外観・称呼での一致により、取引者や需要者が混同するおそれがあると結論づけられました。

指定役務の類似性

本願商標は、以下のような小売・卸売役務が指定されています。

- 野菜、果実、菓子、パン、飲料、加工食品などの小売・卸売(第35類)

引用商標も同様の内容を含んでおり、役務の内容が実質的に重複していると判断されました。

したがって、商標自体が類似しているうえ、提供される役務も類似しているため、誤認混同のリスクがあるとされました。

請求人の主張と審決の反論

(1)取引の実情に関する主張

請求人は「飲食料品の小売等では、商標の称呼だけで取引が行われることはなく、外観重視で混同しない」と主張しました。

→ しかし審決では、個別事業者の特殊事情ではなく、役務全体の一般的実情を基準にすべきとされ、主張は退けられました。

(2)「FUTABAYA」の識別力の希薄性

「FUTABAYA」が造語であり、多くの企業が同様の呼称を使っているため識別力が弱いという主張もなされました。

→ 審決では、「FUTABAYA」のローマ字使用例が証拠から確認できなかったことから、この主張も認められませんでした。

(3)過去の審決例との比較

併存登録や非類似判断された過去の例を持ち出し、本件も非類似とすべきと主張。

→ しかし、審決は個別事案に基づき判断されるべきであり、過去の事例に拘束されるものではないとして一蹴されました。

弁理士の視点から考察

この審決は、構成要素が複数ある商標であっても、支配的要素が「FUTABAYA」である場合、その部分に基づいて類否判断が行われることを明確にしています。特に第35類の小売役務では、視覚的な印象が重視されやすく、欧文字の占める比重が大きければ類似性が強く認定される傾向があります。

また、「造語=識別力がない」とは限らず、逆に造語だからこそ出所表示機能が強く働くと解される点も重要です。

まとめ

本件「FUTABAYA」商標の拒絶審決は、商標の一部要素が取引上支配的であると認められる場合、その部分の類似性だけで商標全体の類似と判断される可能性があることを示しています。

今後、複合商標を出願する際には、「支配的構成要素が他人の登録商標と重複していないか」を慎重に検討する必要があります。また、称呼・外観の一致がある場合、それを回避するための視覚的な差異の強調や説明資料の準備がより重要になるでしょう。

商標出願や拒絶対応は、専門的な知識と戦略が求められる分野です。今回の「不服2024-013760」のような事例からも分かるように、わずかな構成要素の違いが登録可否を左右することもあります。

「自社の商標は登録できるか不安」「拒絶理由通知を受け取ったが、どう対応すればいいのか分からない」──そんなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。